유물 및 유적

home > 유물 및 유적

금산이치대첩비(錦山梨峙大捷碑)

페이지 정보

본문

|

소 재 지 : 충청남도 금산군 진산면 묵산리 산 83 문화재 지정 :충청남재 문화재 자료 제25호 배 향 인 물 : 권율외 창 건 연 도 : 1866-1903년 -1963년 재건 지 정 일 : 1984 5월 17일 향 사 일: |

![]() 연 혁

연 혁

충남 금산의 이치 대첩은 전북 완주군으로 통하는 교통의 요지이며 전략의 중요한 곳이다. 임진년 7월(1592년 7월) 경상도와 충청도를 휩쓴 왜적이 군량미의 현지 보급 꾀하기 위하여 이치고개를 넘어 호남평야로 진출하려고 적장 고바야카와가 2만 병력을 이끌고 이 재를 넘으려 했다. 이에 권율 장군은 동복현감 황진과 1500여명의 군사를 거느리고 왜적의 호남진출을 막으려고 준비, 적을 섬멸하였다. 왜란 3대 대첩으로 이치대첩은 행주대첩, 진주대첩보다 앞선 육전 승전지이다.

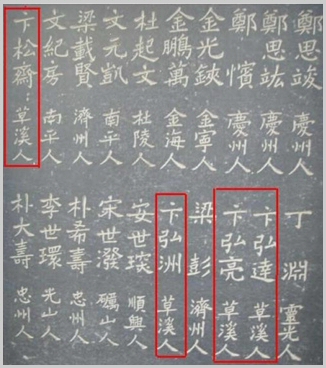

![]() 권율 장군 이치대첩비에 세겨진 변씨

권율 장군 이치대첩비에 세겨진 변씨

▲서벽

변(松齋)송재-초계인

변(弘達)홍달-초계인

변(弘亮)홍량-초계인

변(弘洲)홍주-초계인

▲동벽

변(國幹)국간-초계인

변(弘建)홍건-초계인

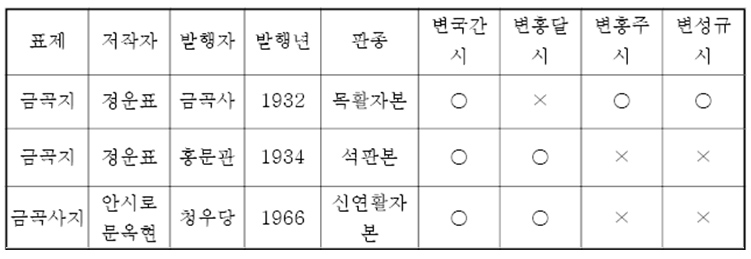

![]() 금곡지(변수남 조사)

금곡지(변수남 조사)

금곡사는 권율을 주벽으로 이치대첩에 참여하거나 나라에 공이 많은 선조들를 배향한 유서깊은 사당이고, 금곡지는 금곡사의 역사서로 여기에는 연혁, 대첩비, 배향 인물, 배향 인물의 업적, 관련 인물의 시 등이 실려있다. 금곡지는 다음 표를 보듯 크게 세 차례의 중간 과정을 거친다.

![]() 변국간의 시 3수

변국간의 시 3수

月山軒原韻 / 월산헌 (변국간) 원운

一掃頑雲夜色開 / 일거에 먹구름을 쓸어버리니 밤기운이 활짝 열리고

冰輪碾上海天嵬 / 차가운 달은 하늘에 우뚝하여 맷돌이 떠있는 듯하네

願言長照心胸裏 / 바라는 바는 오직 저 달빛이 오랫동안 내 가슴에 비추어

天理昭明物欲灰 / 하늘의 밝은 이치로 모든 물생 고루 비추고 싶구나

월산헌원운(月山軒原韻)에서는 광명정대한 세상을 꿈꾸는 무인으로서 호방한 기개를 속시원하게 드러내고 있다. 월산은 변국간의 호이기도 하다. 이 시에서도 어둠을 일거에 몰아내고 돋아나는 달은 곧 변국간 자신을 말한다. 변국간과 달과 무슨 관계가 있는지는 모르지만, 변국간은 이처럼 달을 자신의 분신으로 보며 광풍제월(光風霽月)한 세계를 꿈꾼 웅대한 뜻을 품은 장군이기도 하였다.

登科時吟 / 등과시 읆음

聖朝投筆愧無文 /성조의 임금을 만나 글공부 하지 않음이 늘 부끄러워서

虎榜高名不願聞 /무과에 합격하여 이름 높아지는 것을 바라지 않았네

然且班生先獲我 /어쩌다가 내 반생의 손에 붙들림을 당했지만

志存萬里上靑雲 /뜻은 늘 만리 하늘 위에 있는 청운에 있었다오

등과시음(登科時吟)에서는 청운의 뜻을 품고 무과에 합격은 했으나 문관이 되지 못한 아쉬움도 느낄 수 있다. 그렇지만 항상 맑고 깨끗하게 살기를 소망한다. 반생:후한(後漢)의 반초(班超)가 관청의 대서(代書) 일을 하며 가난한 살림을 꾸려 나가다가 붓을 던지며 탄식하기를 “대장부가 별다른 지략(智略)이 없으면, 그래도 부개자(傅介子)나 장건(張鶱)처럼 이역(異域)에서 공을 세워 봉후(封侯)가 된 일이라도 본받아야 할 것이다.” 하고는 마침내 서역(西域)의 사신으로 가 큰 공을 세워 정원후(定遠侯)에 봉해졌던 고사가 있다.

<한국고전번역원>

再臨全羅兵營吟 / 재임전라병영음

七授綸音八閫藩 / 팔곤의 으뜸인 칠도 장수를 내리는 윤음인지라

生慚無計報天恩 / 살아서 임금 은혜 보답할 계획이 없으니 참으로 부끄러워라

太平萬歲中心祝 / 만세토록 태평하길 마음 깊이 비노니

軍吏懽欣鼓角喧 / 군사들과 이속들은 북 치고 피리 불며 기뻐 환호하네

재임전라병영음(再臨全羅兵營吟)에서는 나라를 태평하게 하여 임금의 은혜에 보답하고 싶어하는 마음을 드러내고 있다. 다시 전라 병영의 병사로 부임하자 여러 군사들이 환영하며 기뻐하는 모습이 후반부에 묘사되어 있다. 이 장면은 변국간이 덕장이었음을 짐작하게 하는 대목이기도 하다.

![]() 변홍달 창의시

변홍달 창의시

倡義時贈文紀方 / 의병을 일으킬 때 문기방에게 준 시

百鍊肝腸固 / 백 번 단련된 마음은 확고하여 변함이 없고

十年雪劒磨 / 십 년 동안 갈아온 칼은 날카롭기만 하네

弓刀餘事業 / 궁도는 우리네 가문의 여기에 지나지 않으니

忠孝舊傳家 / 평생 보전해야 할 일은 오로지 충효뿐이지 않는가?

![]() 변홍주 창의시

변홍주 창의시

倡義吟 / 창의음

東來妖氣蔽天陰 / 우리나라에 요기가 침범하여 하늘을 가리어 음기가 성행하니

志士堂堂敵愾心 / 뜻있는 선비가 적에 대한 의분을 품음은 당연한 일이네

矛淅劒炊時事及 / 만일의 사태에 철저히 대비했건만 상황은 갈수록 급박하니

一家約誓賭千金 / 변씨 일문이 함께 나라에 충성할 것을 맹서함이 천금과도 같구나

矛淅劒炊:창끝으로 쌀을 일고 칼끝으로 불을 땐다(矛頭淅米劍頭炊)는 말을 줄인 것으로, 만일에 대비하여 소홀함이 없이 함을 뜻한다.

![]() 금곡사제영(金谷祠題詠) / 죽헌 변성규(竹軒

卞晟奎)

금곡사제영(金谷祠題詠) / 죽헌 변성규(竹軒

卞晟奎)

巋然祠屋鎭南州 / 아! 높구나 진남주에 있는 금곡사여

追慕羹墻淚不收 / 추모하고 그리워하는 마음에 눈물이 자꾸 나네

大義堂堂如昨日 / 대의의 당당함이 어제의 해와 같고

英名凜凜互千秋 / 영예로운 이름은 늠름하기가 천추에 짝하네

堅守其操松晩翠 / 굳게 지킨 그 지조는 소나무가 늦게까지 푸름과 같고

朝宗于海水東流 / 나랏일은 물이 동쪽으로 흘러가는 것과 같은데

先生去後今何世 / 선생이 가신 후 지금은 어느 때인고

滿目風塵摠入愁 / 풍진이 눈에 가득하여 시름만 몰고오네

![]() 도원수 권공 이치대첩비

도원수 권공 이치대첩비

<번역>

도원수권공이치대첩비(都元帥權公梨峙大捷碑)

아아! 역대로 지나간 옛날을 보니 문무(文武)의 재주를 지니고 중흥의 대업을 능히 도와 빛나게만방(萬邦)의 모범이 된 사람은 예컨대 주(周)나라의 방숙(方叔)과 소호(召虎), 당나라의 곽자의(郭子儀)와 이광필(李光弼)이 바로 그들이다. 우리 선조대왕 때의 경우 도원수 충장공(忠莊公) 권공이 거의 그러한 사람에 가까우니 크고 높은 공렬이 사람들의 눈과 귀에 환하게 드러나 비록 하인이나 부녀자, 어린아이일지라도 지금까지 칭송이 끝이 없으니 어찌 아름답지 않은가?

공은 먼저 이치(梨峙)의 승리를 거두고 뒤에 행주(幸州)의 공적을 이루었는데 행주에는 비석을 새겨 고적을 칭송하고 있지만 유독 이치에는 갖춰지지 못하였다. 공의 후손 창섭(昌燮)이 분연히 탄식하며 장차 비 세우기를 계획하고 그 조카 재기(在箕)를 보내 나에게 기록하여 줄 것을 청하였다.

삼가 살피니 공의 이름은 율(慄), 자(字)는 언신(彦愼)이고 본관은 안동으로 영의정 철(轍)의 아들이다. 공은 키가 헌칠하여 팔 척이고 용모가 장대하였다. 대대로 독실하게 충성스럽고 어질었으며 유학을 숭상하여 늦게 조정의 관직에 올랐으나 사람들이 모두 큰 계책을 보좌할 것으로 기대하였다.만력 임진년(선조 25, 1592년)에 섬나라 오랑캐가 기승을 부려 우리가 경계하지 않은 것을 틈타 승승장구하며 들어오니 온 나라가 급하게 허둥대었다. 임금이 말하기를 “권율의 재주를 시험해 볼만하다.”라고 하고 광주목사(光州牧使)에 임명하였다.

당시 조정의 신하들은 영남과 호남을 사지(死地)로 보았는데 공은 유독 강개하여 명을 받자 단기(單騎)로 내려갔다. 겨우 광주에 이르렀는데 서울은 이미 지킬 수가 없어 임금의 행차가 서쪽으로 피난을 가니 공은 통곡하며 “신하된 자가 앉아서 나라가 망하는 날을 기다릴 수는 없다.”라고 말하고는 마침내 이웃 고을에 격문을 전하여 병사 1,500명을 얻고 나아가 전주(全州)에 이르렀다. 이때 적병은 험준한 고개를 넘어 전주와 호남을 노리고 있었다. 중봉선생(重峰先生 : 조헌(趙憲))은 공과 함께 금산(錦山)의 적을 토벌하기로 약속하였는데 공은 병사가 훈련이 잘 되지 않았으므로 기일을 바꾸자고 편지를 보냈지만 조 선생은 이미 금산에 도착하여 적에게 패배하고 의롭게 전사하였다.

공은 이 소식을 듣고 조카인 경승(慶升)에게 이르기를 “적들은 반드시 승세를 타고 이치(梨峙)를 경유하여 호남을 침범할 것이니 너는 부대 하나를 이끌고 웅치(熊峙)를 넘어 영정곡(永貞谷)에 매복하였다가 그들이 돌아가는 길을 끊도록 하라.” 말하고 또 동복(同福)현감 황진(黃進)을 선봉으로 삼고 “이치는 바로 적과 우리가 반드시 전투할 장소이니 만일 먼저 점거하지 못한다면 일을 도모하기 어렵다.”라 말하며 달려 나가게 하고는 공도 또한 참모, 여러 공들과 함께 뒤따랐다.적과 고갯마루에서 만나서 몸을 떨쳐 앞으로 나가며 “오늘의 전투는 나아감만 있고 물러남은 없으며 죽음이 있고 사는 것은 없다.”라고 말하였다. 격렬한 전투가 얼마 지나자 황공이 총알을 맞아 퇴각을 하니 군대의 기세가 꺾이게 되었다.

공은 칼을 빼고 큰 소리를 외치며 앞장서서 칼날을 무릅쓰니 군사들이 용기를 발휘하여 일당백이 아닌 사람이 없었다. 비탈길을 달려 내려 가는 기세와 물을 쏟아 붓는 형세에 무너지는 것이 마치 비바람 같고 패배하여 도망하는 것은 양이나 돼지떼 같았다. 삼십리의 긴 골짜기를 추격하니 수만의 적들이 거의 다 죽고 적장인 융경(隆景 : 小早川隆景 = 고바야카와 다카카게)이 남은 군졸을 모아서 정곡(貞谷)으로 도망했는데 또 다시 복병에 의해 죽음을 당하였다. 이에 공은 전승을 거두고 돌아와서 병졸을 점검하니 죽은 사람이 11명이었다.시체를 수색하고자 밤에 군문을 나가 찾아서 장차 돌아올 때 제 적의 무리가 갑자기 포위하니 공은 칼을 휘둘러 막는데 총알이 뚫고 들어가지 못하고 검광이 번쩍이니 곧 하나의 큰 불덩어리가 되고 은(銀) 등잔불이 점점 땅을 떠나 공중에서 빙빙 돌아다녔다.

적들은 크게 놀라 “이것은 귀신이다.”라 말하고 각기 도망쳐 버렸다. 공은 제단을 쌓고 전사한 장수와 병졸을 제사지내고는 정충신(鄭忠信)으로 하여금 행재소(行在所 : 임금이 피난하여 임시로 머물러 있는 곳)에 승리를 아뢰도록 하였다. 임금이 크게 기뻐하며 공을 나주목사(羅州牧使)로 삼고 여러 장수들에게 차등 있게 직책을 내렸다.얼마 있다가 전라감사로 승진하였고 9월에 근왕병(勤王兵)이 수원의 독성(禿城)에 이르러서 기병(奇兵 : 기습병)을 내어 적의 예봉을 꺾었다. 다음해 이월에 군대를 행주산성으로 옮겨 크게싸워 승리를 거두니 국가를 회복시킬 수 있는 기틀이 되었다. 천자가 듣고 기뻐하며 홍려시(鴻臚寺 : 외국에 대한 사무나 조공을 담당하는 관청)의 관원을 파견하여 선유(宣諭 : 황제의 뜻을 선포하고 효유하는 것)하였고 우리나라에 온 명나라 장병들도 권율의 군대는 다른 군대와 차이가 있어 모두 진정한 장수라고 여겼다.

경략(經略) 송응창(宋應昌)도 본국에 자문(諮問)을 보내 별도로 상을 주라고 하며 “권율은 나라가 어지러울 때의 충신이요, 중흥의 명장이다.”라고 말하였고 왜(倭)의 우두머리도 또한 그 안부를 물었으니 공의 위명이 중국과 오랑캐를 두렵게 하고 굴복시켰음을 알 수 있다.선조임금이 장려하신 것도 전후에 지극히 갖추어져 “ 충성과 공로가 크게 드러났고 용맹과 기략은 세상에 뛰어나다.” 라고 말하시기에 이르렀고 또 “경이 아니었다면 국가가 어찌 오늘에 이를 수 있었겠는가?”라고 말하였다.

아! 공의 공훈은 비록 온 나라 안의 집이 신주를 모시고 집집마다 축원하더라고 과하지 않을 것이다. 하물며 이곳 이치(梨峙)는 공의 정독(旌纛 : 깃발)이 임한 곳이고 암아(喑啞 : 호령)가닿은 곳이니 그 위엄 있는 기운이 마치 가을 서리, 밝은 태양과도 같아 오래 되어도 없어지지 않을 것인즉 어찌 공이 충성을 바친 땅을 차마 잡초가 우거진 가운데 폐해져서 한낱 길을 지나는 사람들이 손가락으로 가리키는 곳이 되게 하겠는가?산 높고 물 맑은 곳, 큰 비석 이에 우뚝하여 천백세후에도 충성과 의리를 권장하노니 장차 오는 사람들은 읽고서 눈물 흘릴 것이로다. 개국(開國) 4218년(고종 23, 1886년) 병술년가선대부 대사헌 겸 성균관제주 시강원찬선 경연관 서연관 덕은(德殷) 송병선(宋秉璿)은 글을 짓다.<도원수 이치대첩비는 전혜경 번역을 그대로 따름>

주벽

권율 안동인

서벽

황진 장수인 권승경 안동인 노인 함평인 임계영 장흥인 김극추 김해인 유사경 문화인 노흥 함평인 양응원 남원인

선거이 보성인 문위세 남평인 성윤문 창녕인 소제 진주인 심민경 청송인 김언공 금녕인 안신손 순흥인 신여극 고령인

김팽수 경주인 최희열 수성인 이대윤 저주인 김율 영광인 이인걸 경주인 백민수 수원인 정사준 경주인 이광선 함평인

채우령 평강인 박응현 순천인 정걸 영광인 장이경 흥덕인 권협 안동인 박흥남 밀양인 유충서 고흥인 유순 고흥인 박광년 미양인 김만령 안산인 김두남 김해인 김엽 의성인 김안 의성인 정수인 하동인 박인경 함양인 이엽 전주인 박천붕 밀양인 정사평 겨웆인 김광협 금녕인 김붕만 김해인 두기만 두릉인 문홍개 남평인 양재현 제주인 문기방 남평인 변송재 초계인, 정연 영광인 변홍달 초계인, 변홍량 초계인, 양평 제우인 변홍주 초계인 안세침 순흥인 송세발 여산인, 박희수 충주인 이세환 광산인 박대수 충주인 김경립 김해인 권래 안동인 김진 경주인 정현도 진주인 채종해 평강인 전봉 담양인 김언경 김해인 백광언 수원인 소중걸 밀양인 이잠 전주인 정희 하동의 유염 문화인 고세충 장택인

동벽

정충신 금성인 황박 우주인 김제민 의성의 고성후 장흥인

위대기 장흥인 김억희 김해인 김충선 김해인 변이중 황주인 김익복 부안인 라덕명 나주인 박계성 죽산인 홍천경 풍산인 신여랑 고령인 정견룡 진주인 신여경 고령인 김익수 경주인 윤길 파령인 송대립 여산인 김복홍 순천인 김여건 경광인 정홍 수 하동인 경빈 겨웆인 오율 동곱인 정황수 나주인 박장경 함양인 주봉 칠원인 김몽룡 청도인 소황 진주인 최영길 전주인 안징 순응힌 김정 경주인 정자세 진주인, 변사정 장연인 김흔 의성인 변국간 초계인 변홍건 초계인 오계수 나주인 양대박 제주인 강극효 진주인 김한 김해인 지계최 충주인 김여숙 영광인 백응희 수원인 최원준 전주인 이충립 함평인 이완근 광산인 김치원 광산임 최호 탐진인 공시억 곡부인 송상보 여산인 조여충 평양인 함덕립 강릉인 이남 원주인 이영복 전주인 나덕원 나주인 박종경 함양인 이출양 전주인 박경립 순천인 윤효민 파평인 채윤백 평강인 안득 순흥인 오경순 동복인 오죽령 동복인

추기

아 고 도원수 권율 충장공과 참모 제현공 이치대첩비는 우리 연재 송병선이 쓴 것이다. 지나는 사람은 반드시 천하 후세까지 영원한 긍지로 자랑할 것이다. 천지가 지극히 크거늘 사기(사기)가 그 사이를 점하여 흉포한 짓을 하고 잔악한 짓을 하는데도 제멋대로 날뛰도록 내버려두니 도이가 다시 나라의 운명을 잡고 으르렁 거리고 인륜의 기강을 빼앗는 변을 일으겼다. 백성들은 도탄에 빠짐이 임진왜란이나 정유재란보다 더하여 마침내 하늘이 싫어함을 입을 정도였다. 그리고 몸소 해적의 행동을 자행하고 독행은 강상을 무너뜨리고 심지어 대첩비까지 부수어 버렸다.

당연히 이치가 끝이 없으니 밤에 목숨을 내놓고 다시 복구하니 한조백이 버려진 비를 바르게 하여 중수하는데 마음을 썻다. 그리고 모하당 김충선의 후손 김아가 수의당 두정란 후손 두병욱과 추증재 유충서 후손 유영구와 암암 변이중 후손 변동렬 날마다 정성스레 힘을 다하기를 수년을 했다. 이에 금산의 여러 학덕있는 분들과의 뜻도 하나가 되었다. 마침내 비를 새롭게 세웠는데 길을 가는 사람들에게 보게하는 것 뿐만 아니라 나라를 팔아먹은 자들에게 스스로 기도할 바라 없음을 알게하고 싶다.

이치 전투를 증명하고 그때 이인물의 공을 드러냄이 어찌 작은 일이라 말할 수 있겠는가? 아 비가 계묘년(1903)에 세워지고 그로부터 60면 뒤 계묘년(1963)에 개수되니 이 또한 이상한 일이다 이것은 혹 하늘이 그렇게 시킨 것은 아닐까? 이에 나는 김아와 제현들의 청에 도움을 받아 전말을 간략히 기록한다. 떄는 계묘년(1963) 정월 울산 김재석이 삼가 찬한다. 여산(礪山) 송성용(宋成鏞)이 삼가 글씨를 쓴다.

<원문>

元帥權公梨峙大捷碑

嗚呼歷選徃古以文武全才克贊中興大業赫赫然爲萬邦之憲者如周之方召唐之郭李是已若我穆陵之世都元帥忠莊權公庶幾其人而豊功巍烈昭著耳目雖興儓婦孺至于今稱頌無窮焉曷不休哉公先有梨峙之捷後奏幸州之蹟而幸州則勒碑頌功獨於梨峙闕然公之後孫昌燮盡然興歎將謀建立遣其從子在箕請不侫記之謹按公諱慄字彦愼安東人領議政轍之子也公身頎八尺容貌魁偉世篤忠良經術是崇晩登朝籍人皆以黼黻弘猷期之萬曆壬辰島夷猖獗乘我不戒長驅入來擧國劻勷上曰權慄才可試之拜光州牧使方朝臣視兩南爲死地公獨慷慨受命單騎甫及州京城已不守車駕西巡公痛哭曰此非臣子坐待國亡日也遂傳檄榜郡得兵千五百進至全州時敵踰嶺阨以窺全湖重峰先生與公約討錦山之敵公以兵未鍊精移書改期而趙先生已抵錦境敗績殉義公聞之謂姪慶升曰賊必乘勝由梨峙向犯湖南矣爾領一枝軍踰熊峙伏於永貞谷斷其歸路又以同福縣監黃進爲先鋒曰梨峙固賊我必爭之地若不先據難可圖也使趨進而公亦與參謀諸公繼之遇賊於嶺上奮身直前曰今日之戰有進無退有死無生鏖戰良久黃公中丸而退一軍爲氣沮公挺劒大呼先冒白刄戰士賈勇無不一當百走阪之勢建甁之形崩騰若風雨奔北如羊豕驅之於三十里長谷而數萬之賊擧皆殲殄敵將隆景收拾散卒走貞谷又爲伏兵所厮殺於是公全勝而歸點考士卒死者十一人欲索尸夜出軍門檢得將還之際賊衆猝圍公用劍自衛銃丸莫入劍光閃閃便成一大火塊銀缸漸漸離地盤旋於空中敵大駭曰此神也各自逃竄公設壇祭戰亡將卒使鄭公忠信奏捷于行在所

上大悅以公爲羅州牧使諸將授職有差尋陞全羅監司九月勤王至水原禿城出奇兵以挫敵鋒翌年二月移軍於幸州山城大戰又捷以資恢復之績天子聞而喜之差鴻爐寺官宣諭東征將士以謂權家軍與他軍自別儘眞將也經略宋應昌移諮本國另行將賞曰權慄板蕩忠臣中興名將倭酋亦問其起居此可見公之威名慴伏華夷也宣廟奬諭前後備至至曰忠勞茂著勇略超世又曰非卿國家何以得至今日噫公之勳庸雖一國之人家尸而戶祝不爲過矣况此梨峙者旌纛之所臨喑啞之所被其凛然之氣如秋霜白日久而不滅則豈使公效忠之地忍廢於荒蕪之中徒爲行路之所指點也哉山高水淸豊碑載屹斯司以勸忠義於千百世之下其將有來讀而墮淚者矣開國四千三百十八年丙戌嘉善大夫司憲府大司憲兼成均館祭酒侍講院贊善經筵官書筵官德殷宋秉璿撰

主壁

權慄 安東人

西壁

黃進 長水人 權升慶 安東人 魯認 咸平人 任啓英 長興人

金克秋 金海人 柳思敬 文化人 魯鴻 咸平人 梁應源 南原人

宣居怡 寶城人 文緯世 南平人 成允文 昌寧人 蘇櫅濟 晉州人

沈敏謙 靑松人 金彦恭 金寧人 安信孫 順興人 申汝極 高靈人

金彭壽 慶州人 崔希說 隋城人 李大胤 全州人 金慄 靈光人

李仁傑 慶州人 白民秀 修院人 鄭思竣 慶州人 李光先 咸平人

蔡禹齡 平康人 朴應賢 順天人 丁傑 靈光人 張以慶 興德人

權悏 安東人 朴興男 密陽人 柳忠恕 高興人 柳淳 高興人

朴光年 密陽人 金萬齡 安山人 金斗男 金海人 金曄 義城人

金晏 義城人 鄭水仁 河東人 朴仁卿 咸陽人 李曄 全州人

朴天鵬 密陽人 鄭思鈜 慶州人 金光鋏 金寧인 金鵬萬 金海人

杜起文 杜陵人 文弘凱 南平人 梁載賢 濟州人 文紀房 南平人

卞松齋 草溪人 丁淵 靈光人 卞弘達 草溪人 卞弘亮 草溪人

梁彭 濟州人 卞弘洲 草溪人 安世琛 順興人 宋世潑 礪山人

朴希壽 忠州人 李世環 光山人 朴大壽 忠州人 金敬立 金海人

權萊 安東人 金璡 慶州人 鄭賢輔 晋州人 蔡宗海 平康人

田鳳 潭陽人 金彦慶 金海人 白光彦 水原人 孫從傑 密陽人

李潛 全州人 鄭繪 河東人 柳濂 文化人 高世忠 長澤人

東壁

鄭忠信 錦城人 黃璞 紆州人 金齊閔 義城人 高成厚 長興人

魏大器 長興人 金憶熙 金海人 金忠善 金海人 邊以中 黃州人

金益福 扶安人 羅德明 羅州人 朴繼成 竹山人 洪千璟 豐山人

申汝樑 高靈人 鄭見龍 晋州人 申汝楨 高靈人 金益壽 慶州人

尹趌 坡平人 宋大立 礪山人 金復興 順天人 金汝健 靈光人

鄭弘壽 河東人 鄭忄賓 慶州人 吳宥 同福人 鄭凰壽 羅州人

朴長卿 咸陽人 周封 鐵原人 金夢龍 淸道人 蘇滉 晋州人

崔永吉 全州人 安徵 順興人 金定 慶州人 鄭思悌 晋州人

邊士貞 長淵人 金昕 義城人 卞國幹 草溪人 卞弘建 草溪人

吳繼壽 羅州人 梁大鏷 濟州人 姜克孝 晋州人 金漢 金海人

池繼漼 忠州人 金汝璹 靈光人 白應希 水原人 崔彦浚 全州人

李忠立 咸平人 李完根 光山人 金致謜 光山人 崔虎 耽津人

孔時憶 曲阜人 宋商輔 礪山人 趙汝忠 平壤人 咸德立 江陵人

李楠 原州人 李永福 全州人 羅德元 羅州人 朴宗挺 咸陽人

李忠良 全州人 朴敬立 順天人 尹孝敏 坡平人 蔡閏栢 平康人

安得 順興人 吳景舜 同福人 吳竹齡 同福人

追記

於戱故都元帥權忠莊公與參謀諸公梨峙大捷碑我淵翁秉筆也過者必式永有辭於天下後世矣卵育莫禦島夷再狺執國命奪人紀之變百浮於壬丁致天厭而作窮寇肆毒行悖甚至於碎諸捷碑而極矣然理無終夜竟授首而復韓祚百廢歸整碑之重修亦所汲汲而慕夏堂肖孫金雅日淳殫竭數年與守義堂後孫杜炳頊推中齋柳公後孫永求望庵後孫邊東烈及錦山諸章甫謀同義而新之

不惟行路改觀亦使賣國者鬼自知其無所禱矣其於彰前徵後功豈云少噫碑甁於癸卯而改於周甲亦異事也此或天使然歟略書顚末以副金雅諸賢之請歲癸卯上元蔚山金載石謹撰礪山宋成鏞謹書