유물 및 유적

home > 유물 및 유적

시조묘-변정실(始祖墓 卞庭實)

페이지 정보

본문

|

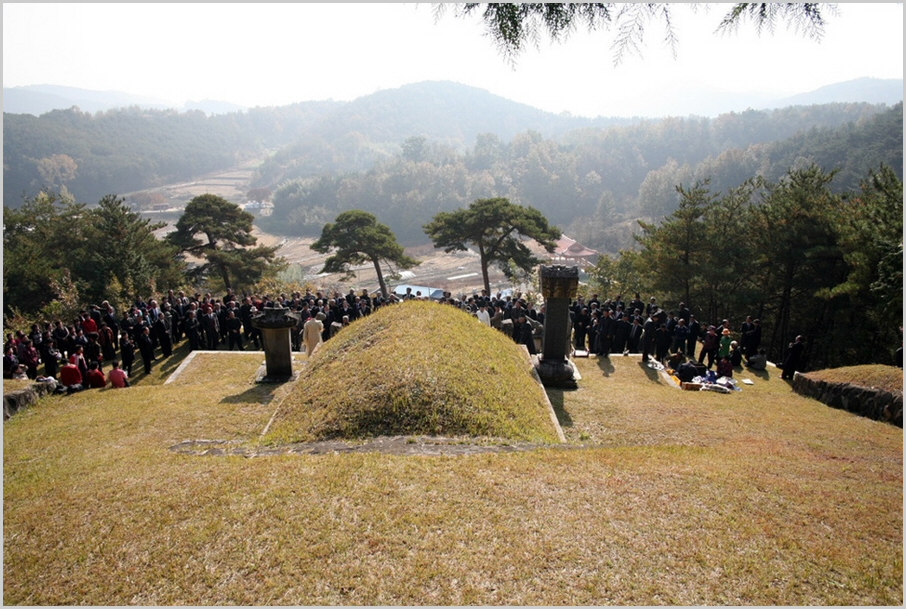

소 재 지 : 경남 합천군 율곡면 갑산리 산29번지 문화재 지정 배 향 인 물 : 변정실(庭實) 창 건 연 도 : 1776년 사액연도 향 사 일 : 음력 10월1일 |

![]() 변정실 초계변씨, 밀양변씨 시조

변정실 초계변씨, 밀양변씨 시조

문열공(文烈公) 변정실(庭實)은 한국 변씨의 입향시조이다.

고려(高麗) 성종(成宗) 때 문과(文科)에 급제(及第)하고 문하시중(門下侍中)으로 팔계군 (八溪君)에 봉해진 변정실 (卞庭實)을 시조(始祖)로 받들고 본관(本貫)을 초계(草溪)로 하여 세계(世系)를 이어오면서, 시조(始祖) 정실(卞庭實)의 아들 광(光 : 장파), 요(耀 :중파), 휘(輝 : 계파) 3형제를 기점으로 크게 3갈래로 갈라졌다. 밀양변씨는 중파중 4세손 변적이 밀양을 본관으로 하여 분적하였다.

![]() 변정실의 선계

변정실의 선계

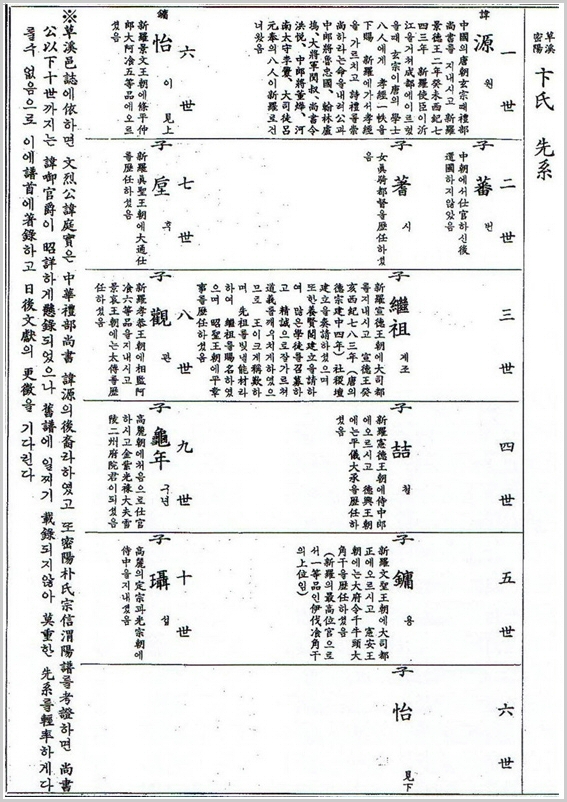

초계 변씨(卞氏)는 “당(唐)나라 예부상서(禮部尙書)를 지낸 변 원(卞 源)이 당현종의 명(命)으로 743년(경덕왕 2) 8학사의 한 사람으로「효경 (孝經)」을 가지고 신라(新羅)에 왔다가 중국이 안사의 난으로 혼란에 처하자 돌아가지 못하고 정착하여 뿌리를 내리게 되었다”고 한다.

그 선계는 아래와 같다.

![]() 2000년 인구

2000년 인구

2015년에는 본관별 인구조사에서 인구는 76,045명으로, 초계, 밀양, 팔계를 본으로 하고, 초계본관이 총 53,860명, 팔계본관이 총 3,435명,

밀양본관이 총 18,750명이 있다.

![]() 파명록(15소파)

파명록(15소파)

장파 : 연안공(延安公), 장흥공(長興公), 참판공(參判公), 제학공(提學公), 이조참판공(吏曹參判公), 우윤공(右尹公)

중파 : 감무공(監務公), 춘헌공(春軒公), 춘당공(春堂公), 춘정공(春亭公),

계파: 찰방공(察訪公), 참봉공(參奉公) 중은공(仲隱公), 청사공(靑蓑公), 부사공(府使公)

![]() [벌열(閥閱)]

[벌열(閥閱)]

![]() 공신(功臣)

공신(功臣)

변옥란(卞玉蘭)(태조 개국(開國)1등공신(1等功臣)), 변중량(卞仲良)(태조 개국(開國)1등공신(1等功臣)), 변준(卞儁)(중종(中宗朝)·중종반정(中宗反正)4등공신(等功臣)

![]() 문형(文衡)

문형(文衡)

변계량(卞季良)(태종)

![]() 청백리(淸白吏)

청백리(淸白吏)

변훈남(卞勳男)(명종)

![]() 항렬

항렬

|

25세 |

26세 |

27세 |

28세 |

29세 |

30세 |

31세 |

32세 |

|

규(圭) 기(基) |

종(鐘) 흠(欽) |

수(洙) 연(淵) |

상(相) 종(種) |

섭(燮) 환(煥) |

재(在) 교(敎) |

석(錫) 수(銖) |

태(泰) 영(泳) |

|

33세 |

34세 |

35세 |

36세 |

37세 |

38세 |

39세 |

40세 |

|

모(模) 식(植) |

희(熙) 문(文) |

준(埈) 균(均) |

용(鎔) |

락(洛) 순(淳) |

정(楨) 주(柱) |

묵(默) 옥(沃) |

치(致) 근(根) |

|

41세 |

42세 |

43세 |

44세 |

45세 |

46세 |

|

|

|

탁(鐸) |

한(漢) |

표(杓) |

남(南) |

중(重) |

일(鎰) |

|

|

![]() 신도비, 용덕재, 영모재

신도비, 용덕재, 영모재

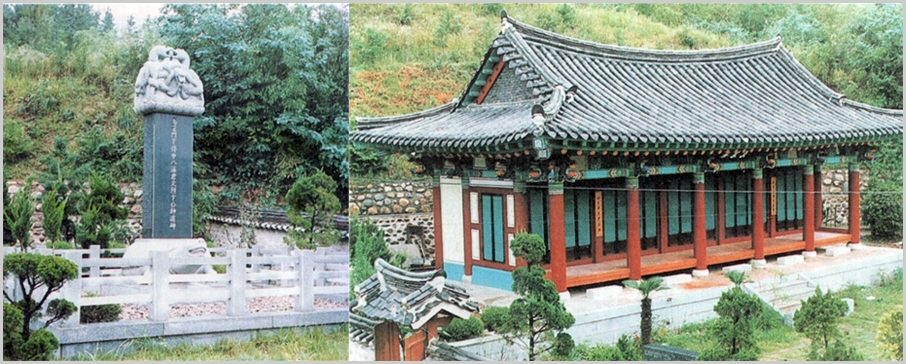

장구(長久)한 세월 풍우(風雨)로 인해 붕퇴(崩頹)되었던 시조공 묘소(始組公 墓所)를 1776년에 다시 봉축(封築)하여 주변을 정비하였고, 이어서 영모재(永慕齋)를 창건하였으며 1923년에는 시조공(始組公)의 신도비(神道碑)를 건립하였습니다. 그 후 1983년에 영모재(永慕齋)를 이건(移建)하여 용덕재(龍德齋)라 칭(稱)하고 영모재(永慕齋)를 현 위치에 새로이 건축하여 일족(一族)의 결속과 명문의 자긍심을 일깨워 주는 상징으로서 시조공 묘소 성역화의 효시가 되었습니다.

![]() 현통루

현통루

2010년 11월 현통루를 새로 설치하였다.

![]() 변정실 시조묘 범어에 관하여 조사(변수남, 변희룡 조사)

변정실 시조묘 범어에 관하여 조사(변수남, 변희룡 조사)

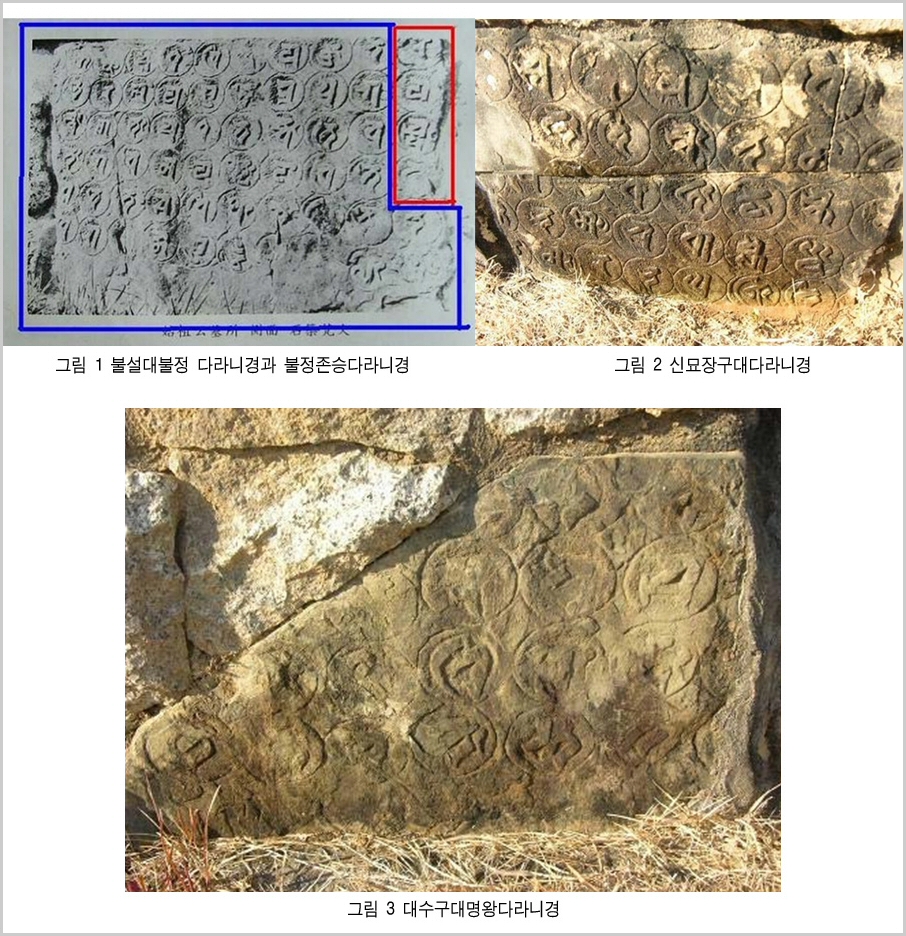

변정실 시조공의 묘소 앞담에는 양각해 놓은 범어가 있다.

그림1의 빨간선 안 부분은 <불설대불정 다라니경>이고, 파란선 안 부분은 <불정존승 다라니경>이다.

그림2는 <신묘장구대다라니경>이다. 그림3은 세 번째 비석 파편으로 판독하기 어려우나 판독 가능한 글자를 가지고 그 순서를 적용시켜 보았을 때 <대수구대명왕 다라니경>일 가능성이 있다.

그 밖의 비석 파편도 있으며, 여기에다가도 또 다른 다라니를 기록해 놓았을 것이다.

이 파편의 의의는 위의 예처럼 확실하게 판독 가능한 다라니 외의 다른 제 다라니경을 양각했을 것으로 추측할 근거가 된다는 점이다.

그리고 일반적인 다라니경의 전개방식으로 본다면,

1) <신묘장구 대다라니경>

2) <대수구대명왕 다라니경>

3) <불설대불정 다라니경>

4) <불정존승 다라리경> 의 순서로 추측된다.

범어가 새겨진 파편들은 시조공 묘소의 축대처럼 사용되고 있어 그 이유를 알아내는 것이 앞으로 변문이 풀어가야 할 숙제라 본다.

(목포 홍일중학교 교사 변수남, 변희룡 교수)