유물 및 유적

home > 유물 및 유적

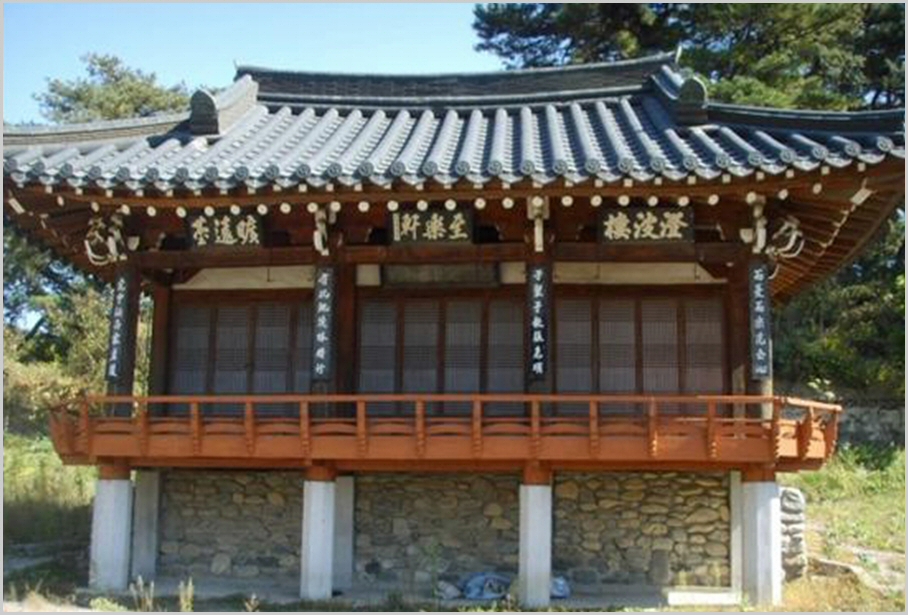

지락헌(至樂軒)

페이지 정보

본문

|

소 재 지 : 경북 문경시 호계면 봉서1리 영강변 문화재 지정 배 향 인 물 : 변이흠 창 건 연 도 : 1482년 신축, 1935년 중건 1997년 개수 사액연도 향 사 일 |

![]() 건축

건축

지락헌은 정면 3칸 측면 1칸 반 규모의 아담한 누각 한 채만 남아 있으며, 여기에는 지락헌․징파루(澄波樓)․광원대(曠遠臺) 등 세 개의 현판이 나란히 걸려 있다. 그러나 원래 이 현판들은 각각 다른 건물에 걸려 있던 현판이었다 할 수 있다.

건물은 바로 도로에 연접한 작은 봉우리가 형성한 골을 돋우어 평지를 만들고 그 위에 세웠는데, 평지에 축대를 쌓아올리고 그 전면에 하층 주를 세운 다음 그 위에 누마루를 얹은 2층 구조의 누각이다. 이 건물은 규모로 봐서 40여 칸이나 되었다는 지락헌 본채는 아닌 듯하나 현재 남아 있는 유일한 건물이다.

건물 주변으로는 담장을 둘렀는데, 정면에 대문을 설치한 것 외에도 좌우를 완전히 막지 않고 출입로를 별도로 두었다. 그 출입로는 담장 안의 공간과 바깥 공간을 연결하여 담장 안 공간의 폐쇄성을 상당 부분 해소해주는 역할을 한다. 또 그곳은 바로 산책로로 이어져서 활동의 편의성을 눂여줄 뿐만 아니라 그대로 담장으로 막혔으면 자칫 잃어버릴 뻔한 주변의 아기자기한 정취를 담장 안에서 감상할 수 있게 해준다.

![]() 지락헌(至樂軒) 변이흠(卞李欽)의 묘표(墓表)

번역문

지락헌(至樂軒) 변이흠(卞李欽)의 묘표(墓表)

번역문

부군의 휘는 이흠(李欽)이요 호는 지락헌(至樂軒)이니 계출은 초걔(草溪)이다.

시조 휘는 정실(庭實)이요 고려에 벼슬하여 문하시중(門下侍中)을 지내고 시(諡)는 문열(文烈)을 받으셨다.

증조의 휘는 빈(贇)이니 벼슬이 문하평리(門下平理)에 이르고 포은(圃隱) 정몽주 목은(牧隱) 이색과 더불어 서로 좋아하였으며 고려운기(高麗運氣)가 끝나는 것을 보고 숨어서 마치셨다. 조(祖)의 휘는 남룡(南龍)이요 호는 정암(靜菴)이라 공민왕 시절에 문하시랑(門下侍郞)을 하시고 태조대왕(太祖大王)께서 한성판윤(漢城判尹)을 벼슬 주었으나 나아가지 않고 제주에 귀양갔다 놓여 직산에서 살았다.

고(考)의 휘는 효문(孝文)이라 세종원년에 좌익원종공신(佐翊原從攻臣)으로 주서(注書), 한림학사(翰林學士), 홍문교리(弘文校理), 대사성(大司成)의 벼슬을 받고 또 직제학(直提學)을 배수하여 일본에 사신으로 갔다 돌아와서 예문제학(藝文提學),음양제조(陰陽提調)를 하시었다. 비(妣)는 삭녕최씨(朔寧崔氏) 지군사(知郡事) 휘 도원(道源)의 딸로 아들 셋을낳으니 균(鈞), 심(鐔), 이흠(李欽)이라. 부군께서는 어려서부터 특이한 기상이 있고 커서는 글재주가 뛰어나 일찍 벼슬에 올라 고을을 가는 곳 마다 치적의 명성이 있도다.

연산조(燕山朝)때 진잠현감(鎭岑縣監)에 제수되어 온지 오래 안되어 사직하고 돌아오니 이에 산양(山陽)으로 퇴거하여 한적한 빈터를 얻어 영수의 옆 반암(盤岩) 위에 집 세칸을 짓고 지락(至樂)이라 현판하고 남쪽으로 층누(層樓)를 짓고 증파(澄波)라 이름하고 동쪽으로 대(臺)를 만드니 광원(曠遠)이라 이름하여서 정원꾸미는 것으로 일을 삼으시고 꽃모종하고 대나무심고 고기 노는 것 구경하고 갈매기와 친압하며 거문고 바둑 시짓고 술마시며 소풍삼아 이리저리 노닐며 우유자득하는 것이 취미라.

부군같은 포부로 크게 시험하지 못하고 천년으로서 집에서 세상을 마치시니 묘는 상주 군북(尙州郡北) 백산 갑좌(栢山甲坐)에 있고, 배(配) 숙인(淑人) 성산이씨(星山李氏)는 종근(從根)의 딸이요 판윤(判尹) 일(溢)의 손(孫)이라 공의 묘 서록갑좌(西麓甲坐)(서록갑좌)에 묘를 하다. 사남일녀가 있으니 아들은 진(珍)이 감찰(監察)이요 서(瑞)는 사간(司諫)이요 찬(瓚)은 사과(司果)요 정(玎)은 주부(主簿)라 딸은 채년(蔡年)에게 시집가니 현감(縣監)이라.

진(珍)은 아들 둘로 종번(宗蕃), 종범(宗範)이며 네 딸은 김석강(金碩剛), 윤희경(尹希璟), 이금손(李金孫), 이인손(李麟孫)에게 시집을 갔다. 서(瑞))는 네 아들로 사종(嗣宗), 윤종(胤宗), 원종(元宗), 소종(紹宗)이요 딸둘은 손난수(孫蘭秀), 김퇴(金堆)라. 찬(瓚)은 두 아들로 안인(安仁)은 부장(部長)이요, 우인(友仁)은 생원(生員)이요 두 딸은 이겸(李謙), 최림(崔琳)이라 정(玎)은 네 아들로 청원(淸源), 백원(百源)은 함께 생원에 합격하고 수원(粹源)은 일찍 죽었고 윤원(潤源)은 교리(校理)인데 문행(文行)이 있고 세 딸은 김수담(金粹潭)은 판서(判書)요 이수영(李秀苓)은 응교(應敎)요 박영(朴英)은 부사(府使)이다.

종번(宗蕃)은 순(淳),온(溫),저(渚),심(沈)을 낳고 종범(宗範)은 수렴(洙濂)을 낳고 소종(紹宗)은 장(璋)과 수(璲)를 낳하고 안인(安仁)은 근(覲),람(覽),구\ㅠ(規),한(覸)을 낳하고 우인(友仁)은 관(觀),구(覯)를 낳고 청원(淸源)은 린(麟)기(騏),빙(騁), 일(馹)을 낳고 윤원(潤源)은 란(瀾),강(江),하(河),잠(潛)을 낳고 그외 내외증현(內外曾玄)은 많아서 능히 다 기록 못한다.

아! 부군의 지(誌)와 상(狀)을 다 병란으로 잃어 그 자세함을 얻지 못하고 묘에 구비(舊碑)가 있으나 오랜 세월에 글자가 깎여 금년 가을에 여러 일가가 다시 세우기로 합의 하여 인규(仁圭)에게 명령하여 그 사실을 기록하라하여 삼가 가첩(家牒)에 실린 바를 취하였으니 후인은 거의 상고함이 있으리라. 후손(後孫) 인규(仁圭) 짓다.