유물 및 유적

home > 유물 및 유적

두암초당(斗巖草當)

페이지 정보

본문

|

소 재 지 : 전북 고창군 아산면 두락암 문화재 지정 배 향 인 물 : 변성온(16세),변성진(16세) 창 건 연 도 : 1815년 10월 변동빈이 건립 중 건 연 도 : 1935년 향 사 일: |

![]() 개요

개요

호암 변성온(1529-1614)과 인천 변성진(1549-1623) 두 형제가 만년에 머물렀던 곳이다. 이는 저울추 같이 평평하여 치우치지 않는다고 해서 두암이라 붙였다 한다. 이들은 하서 김인후에게 가르침을 받고 퇴계 이황과 교류한 인품들이다. 들어가면 상량문, 중건기등 온갖 시들이 담긴 편액이 즐비하다. 땔나무꾼 피리소리마저 끊기는 듯한 이 단애에 초당 한 칸 걸고 궁핍한 삶속에서도 백성의 뜻을 높이 받들었던 호암 변성온 하늘의 보심은 우리 백성이 보는 것을 따르고 하늘의 들으심은 우리 백성이 듣는 것을 따른다고 한 호암은 배운자며 갖은 자로 기득권 보다 백성을 대변하는 인물이었다.

![]() 개요

개요

호암 변성온(

1935년 초당의 모습을 오늘의 모습으로 중건한 후손 변종혁은 암자는 멀리 시경의 민암에 뿌리를 두고 있다 했다. 민암이란 백성은 나라를 엎을 수도 있는 위험한 존재라 통치자가 반듯이 두려워해야 할 진리가 담긴 말이다. 초당에서는 고창출신의 판소리대가 김소희 선생이 득음공력을 닦기도 했던 곳이다.(*편액의 번역 및 해설은 후손 변수남(목포 홍일중학교 교사)의 블로그를 인용한다.)

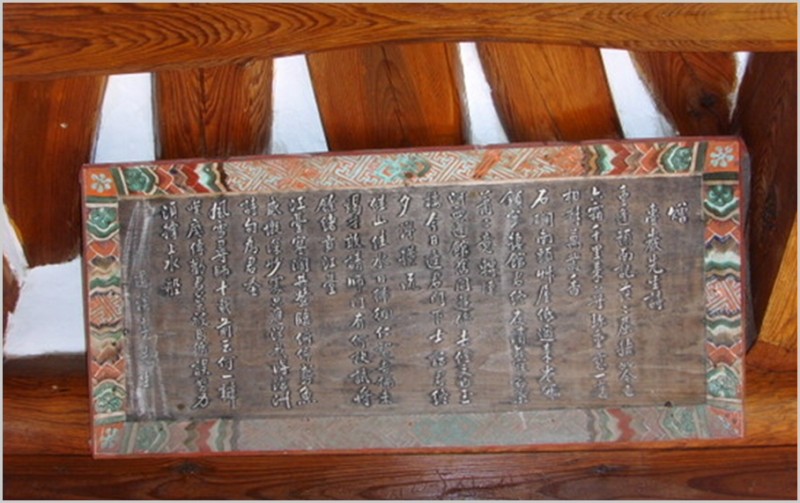

![]() 원운-변동빈

원운-변동빈

번역

原韻/ 원운

斗絡巖前一艸堂 / 두락암에 초당이 하나 있으니

先柳蘟密護寒岡 / 오래된 버드나무 은밀하게 차가운 언덕을 지키네

雲烟勝作簾櫳物 /구름 안개는 피어나 발우리를 만드니

草木經來杖廬香 /초목을 거슬러 오니 지팡이와 오두막집에는 향기 피어나는구나

風墜湛菂遺處歆 / 바람에 떠러진 작약을 즐기니 오히려 조상의 혼령이 남아있고

家傳退老萬時章 / 가문에 대대로 전해오는 은자는 영원한 문장가였구나

百年改址營新築 / 호암 가신 백년 두에 이 터에 건물을 새로 지으니

留待兒孫世業昌 / 어린 손자의 세업이 창성하길 기대하노라

五代孫 東彬 / 오대손 변동빈.

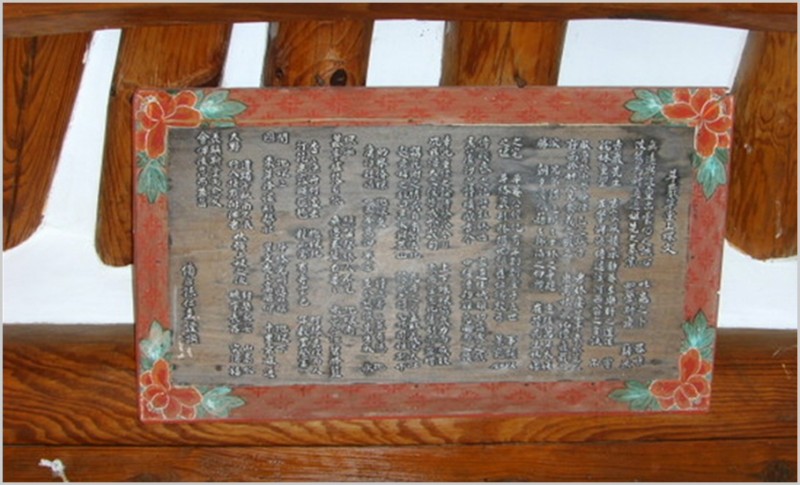

![]() 증 호암선생시-퇴계 이황과 변성온의

연시

증 호암선생시-퇴계 이황과 변성온의

연시

贈 壺 巖 先 生 詩 / 호암선생에게 드리는 시

1. 重逢顔面記茫茫 /다시 그대 얼굴 대하고 보니 옛날 생각이 아득하이

屈指如今已六霜 /그대와 함께 했던 날이 손가락 꼽아보니 오늘까지 여섯 날

千里來尋珍重意 /천 리나 되는 그 먼길를 찾아온 그 뜻은 정말로 깊고도 깊어

一庭相對萬叢香 /집에서 마주 대하니 만 가지 향 다발을 묶어 놓은 듯하구려

2. 石磵南頭艸屋低 /산골짜기 시냇물 흘러 남쪽 머리 아래 초옥은

邇來岑寂鎖寒凄 /지금부터 그 봉오리 적막하고도 쓸쓸함만 생기겠네

館君終夜請无寐 /성균관에서 그대와 밤새 잠들지 않으며 진리를 청했는데

雷義肅肅意轉悽 /굳은 맹약은 엄숙하고 엄숙하건만 그 뜻은 처량하게만 되었구려

3. 河西蓬館舊同遊 /하서는 성균관에서 옛날 함께 교유했던 친구

欻去修文白玉樓 /그런데 갑자기 백옥루로 가셨네

今日逢君門下士 /금일 그대 문하 변성온 선생을 보며

話君終夕涕橫流 /그대에 대한 이야기 저녁 늦게까지 하며 흐르는 눈물을 닦았다오

4. 佳山佳水日徘徊 /좋은 산과 좋은 물에 하루 종일 노니니

仁智吾猶未竭才 /어짐과 지혜는 내 재능으로는 얻기 어렵네

敢叩師門有何訣 /감히 제자 되기를 청하니 무슨 말이 있어야 할까

請將餘論賁江臺 /바라노니 장차 못다한 논의는 천연대에서 마무리하세

5. 江臺寥闊共登臨 /천연대는 고적하고도 활달해 그대와 함께 올라가서 바라보니

俯仰鳶魚感慨深 /위에는 소리개가 물에는 물고기가 깊은 감명 주는구려

妙處自應從我得 /천연대가 스스로 응하니 나도 그것을 따라 얻어냄이 있어

晦庵詩句爲君吟 /회암 시구를 그대 위하여 읊어주네

6. 風雪尋師十載前 /눈바람 헤치고 십년 전에 찾아왔었는데

云何一瓣嘆靡傳 /어찌 화반 되어 사도를 말함이 있겠는가

勸君莫被因循誤 /그대에게 권하노니 잘못된 사도를 조는 인연에 매이지 말고

努力須橕上水船 /노력하여 모름지기 물위에 떠 있는 배의 기둥 되소!

조선중후기 호남유학사상에 대한 소고에 따르면 다음과 같다. 변성온과 변성진은 형제로 고창 출신으로 이들 모두 성리철학에 전심하였다. 특히 사물에 대한 궁리가 정밀하여 목조기형을 만들었다고 한다. 형 변성온은 이수에도 밝았지만 궁극적으로는 도학정신을 실천하는 면이 강하였고 동생 변성진은 역학과 예학에 조예가 깊었다고 한다.

변성온(卞成溫1529~?), 변성진(卞成振1549~1623) 변성온은 이황에 비해 28년 후에 태어난다. 그리고 위 글로 본다면 1550년 경에 변성온과 이황의 만남이 있었을 것으로 보인다. 그의 동생 변성진이 김인후의 제자이기도 하지만 이황의 제자가 되기도 하는데 형과 나이차가 무려 20년이다. 이러한 정황으로 보았을 때 변성진과 이황과의 학맥은 김인후와 관계에서뿐만 아니라 그의 형과도 연관된다고 볼 수 있겠다.김인후(이황)→ 변성온,변성진, 조희문, 김계,김제안, 등은 조선 중 후기 호남 유학 사상의 흐름 중 중요한 맥이다. 참고자료:최영찬: 조선중후기 호남유학사상에 대한 소고(2004)

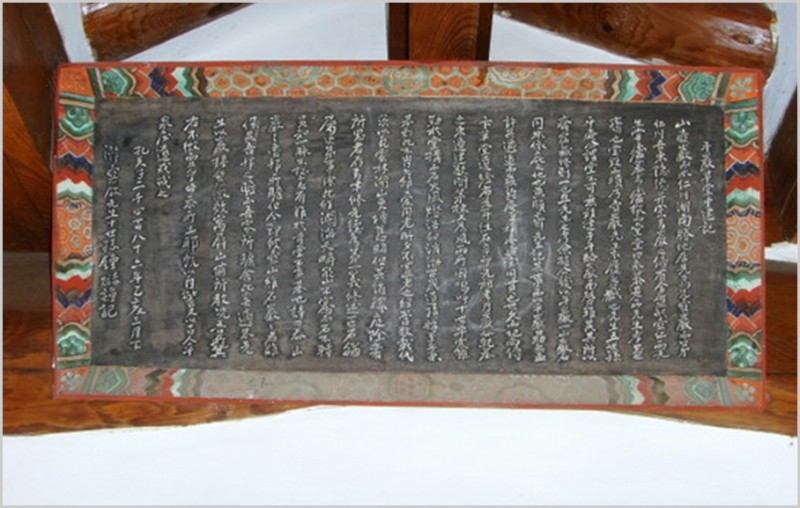

![]() 두암초당 상량문 –변인규

두암초당 상량문 –변인규

번역

두암초당상량문

멀지도 가까운 곳도 아닌 곳에 도타운 구름이 이어서 생기니 정성된 마음 옛 것을 고쳐서 새롭게 하니 조상의 기업을 따르는구나

좋은 점괘로 정하니

날아오르는 새 날개 같다.

공경함은 오직 호암 선생이니

높구나 유림의 중망이여

옛 집의 운취는 정암(변남룡) 자락헌(변이흠) 선생이 남긴 뜻이고

정학의 연원은 퇴계 하서 선생이 남긴 지결에 있었구나

일찍이 소학을 가슴에 간직하고 몸으로 실천하여 단정하고 방정하게 하였으며 간사한 사람이 면대하는 것을 허락하지 않았고 의를 굳게 지켜 엄정하게 하였구나

효로 여묘살이로 마치니 정자는 영원히 추모하는 깊이를 표하고

초야에 기거하는 것을 즐겁게 여겨 호암의 빼어난 경치를 차지하였구나

형제가 도를 강의함이 빛나니 사림들이 다투어 따랐고

아침 저녁으로 정성을 드리니 향리에 우러름과 칭찬이 자자했다네

추후에 만년의 유택이 되었으니

옛날 선생의 신발과 지팡이 디뎠던 곳이네

평암공이 새로운 집을 지어서 이를 기념하였는데 오세가 지나서였고

두락암의 형국은 옛날 초당에서 수 궁이 떨어진 곳에 있네

사실을 신뢰함이 이재 선생이 시말을 서술한 역사의 기록이 전함으로써 알 수 있고 환하게 들어간 모양이 노사 시에서 그린 것과 같으니 고금의 느낌이 서로 통하네

은밀한 무덤이 비록 부모를 생각나게 하지만 다행이 이것을 중수하자는 논의기 금일에 발하였구나

중도에도 흥망을 면하기 어려워 비와 바람에 허물어진 것을 차재에 이 큰 역사를 수 십일에 고하여 이루었구나

위 아래 대들보가 함께 힘을 거듭 모음에 다 이르렀으니

동서의 당과 집이 옛 제도와 비교했을 때 더욱 개선되었구나

꽃과 나무의 정을 말하니 혹 남으로부터 혹 북으로부터

조상의 유업을 경모함이 일어났으니 모 산이고 모 물이라 말하는구나

원길이라는 점은 대개 희역의 대장괘를 취한 것이고

낙성식 때 송가는 진실로 시경의 사간에 나오는 군자의 거처와 화합한다고 하겠구나

다듬어진 들보를 드는 것을 돕고

이에 짧은 갈증을 펴는구나

들보를 동쪽으로 던지니

구슬 봉우리 높이 반공에 꽂혔는데

특별히 꼿꼿하게 섰는데 아울러 유덕하기까지 하고

지금까지 선생의 인품을 생각나게 하는구나

들보를 서쪽으로 던지니

영모정자의 흔적에 지는 해가 아래로 깔리는데

땔나무꾼의 피리 소리는 끊기고 사람은 보이지 않고

갓도 없는 봄 풀은 무성하게 우거졌구나

들보를 남쪽으로 던지니

물 색은 잔잔하고 강은 남빛보다 푸른데

아득한 고기잡이 배는 어디론가 가고

물가의 꽃들은 이슬 방울들만 치렁하게 만들었구나

들보를 북쪽으로 던지니

용산은 항상 기이한 채색의 구름이 있는데

어떤 푸름이 인간 세계에 비를 만들어 가고

곡식은 풍년이어서 한 나라를 부유하게 하는구나

들보를 위로 던지니

풀에 묶여 있는 둥근 모양이 장엄한데

두락에 광명이 응하여 비추고

별 모양은 밤마다 높아 우러러 보는구나

들보를 아래로 던지니

십 리의 뽕나무와 삼은 대야를 덮었는데

발 다은 흔적을 천추에 항상 잊지 않고

길 가는 사람이 배회하네

엎드려 원하노니 상량후에

무덤이 영원히 드리워지고

초당은 영원히 있거라

산은 높고 물은 긴 이 집에 터를 정하니 점점 더 오래가고

재는 소멸시키고 복은 모이게 하여 후손으로 하여금 더욱 창성하게 하소서

방계 후손 변인규가 삼가 찬한다.

원문

斗巖草堂上樑文

無遠與近亶出雲仍之誠心

改舊爲新遹追祖先之基業

叶龜之卜

如翬斯飛

恭惟壺巖先生

山+歸然儒林重望

古家風韻承1)靜庵至樂軒之遺謨

正學淵源傳退溪河西翁之旨訣

嘗腹膺於小學驗律己之端方

不許面於奸人見秉義之嚴正

孝終廬墓亭表永慕之深

樂寓林泉地擅壺巖之勝

兄弟講道彬彬士林之爭趨

朝夕展誠藉藉鄕隣之仰讚

追後萬年衣履之宅

在昔先生杖屨之墟

平巖公經紀有年創新堂于五世

斗絡巖形勝得地距舊址竊數弓

事賴以傳頤齋之記歷敍終始

景宛如畵蘆沙之詩曠感古今

密邇2)佳城雖切霜露之感幸此重修之論待發於今日

中經浩劫難免風雨之頹況玆浩大之役告成於數旬

上下棟樑協重力而咸致

東西堂室比舊制而益增

講花樹之情或自南而自北

起3)桑梓之敬曰某水與某山

4)元吉之占蓋取羲易大壯

落成之頌允叶周雅5)斯干

助擧脩樑

庸伸短喝

抛樑東

一玉峰高揷半空

特立亭亭兼有德

至今想像先生風

抛樑西

永慕亭墟落日低

樵笛聲終人不見

無邊春草自萋萋

抛樑南

水色仁江碧勝藍

杳杳漁舟何處去

汀花垂露暎監+毛毿

抛樑北

龍山常有奇雲色

何綠去作雨人間

年穀豊登富一國

抛樑上

束草峯環形勢壯

斗絡光明應照臨

星文夜夜高瞻仰

抛樑下

十里桑麻通大野

遺躅千秋尙不泯

行人指點徘徊者

伏願上樑之後

封塋永妥

棟宇長存

山高水長鎭斯堂 而愈久

灾消福會俾後昆而益昌

傍後孫仁圭謹撰

1. 정암(변남룡) 자락헌(변이흠)

정암은 조선조 한성판윤에 제수된 변남룡의 호이다. 오늘날 변씨의 뿌리를 잇게 한 중요한 인물이 변남룡 할아버지이시다. 지락헌은 변이흠을 말한다.

2. 가성 : 무덤의 별칭으로 죽은 사람을 말함.

가성을 무슨 수로 일으켜볼까 / 佳城安可作[고봉선생문집 별집부록 제2권]

<만장(挽章) 제이십일(第二十一) 오언 3수 문인 유근(柳根) 서경(西冏)>

3. 상재(桑梓)

뽕나무와 재나무로 본래 공경하여야 할 물건을 말했으나 뒤에는 향리(鄕里)에 대한 칭호로 사용하게 되었다. 《시경(詩經)》소아(小雅) 소반(小弁)에 “뽕나무와 재나무를 반드시 공경하여야 한다.” 하였는데, 이는 부모가 생전에 누에치고 재목으로 쓰는 이 나무들을 담 아래에 심어 자손에게 물려준 것임을 말한 것으로, 전(轉)하여 부모의 유업(遺業)이 있는 고향을 칭하게 되었다.

4. 元吉

《주역周易》 복괘(復卦) 초구(初九)에 "후회함에 이르지 않으니 크게 좋고 길하리라. [無祗悔 元吉]" 하였고, 복지곤괘(復之坤卦)란 곧 복괘와 곤계가 합한 괘상으로서 매우 길한 괘상이므로 한 말이다.

이양(二陽)의 달 : 양(陽)이 2획(劃)인 달로 12월을 가리킨다. 이는 음력 12개월을 《주역(周易)》의 괘(卦)에 맞추어 나타낸 말이다. 즉 11월 동지(冬至)에는 양 1획이 처음 생겨나 복괘(復卦)가 되고, 12월에는 양 2획이 자라나 임괘(臨卦)가 되고, 정월에는 양 3획이 자라나 태괘(泰卦)가 되고, 2월에는 양 4획이 자라나 대장괘(大壯卦)가 되고, 3월에는 양 5획이 자라나 쾌괘(快卦)가 되고, 4월에는 6획 전체가 양획인 건괘(乾卦)가 되므로 이를 순양월(純陽月)이라한다. 5월 하지(夏至)에 음 1획이 처음 생겨나 구괘(姤卦)가 되고, 6월에는 음 2획이 자라나 둔괘(遯卦)가 되고, 7월에는 음 3획이 자라나 비괘(否卦)가 되고, 8월에는 음 4획이 자라나 관괘(觀卦)가 되고, 9월에는 음 5획이 자라나 박괘(剝卦)가 되고, 10월에는 6획 전체가 음인 곤괘(坤卦)가 되므로 이를 순음월(純陰月)이라 한다. 양이 넷인 달이란 대장괘(大壯卦) 즉 2월을 말하는데, 양이 이미 과반수를 차지해 강성해지는 괘로서 우레가 하늘 위에 있는 것을 상징한다.

5. 사간

《시경(詩經)》 소아(小雅) 사간(斯干)에 “비바람 들어오지 않고 새나 쥐가 없어진 집바로 군자의 거처로다.[風雨攸除 鳥鼠攸去 君子攸芋]”라고 하였다.비몽(羆夢) : 곰을 꿈꾸는 것. 곧 생남(生男)의 징조를 뜻하는 말이다. 《시경(詩經)》소아(小雅) 사간(斯干)에 “길한 꿈이 무엇인가 큰 곰 작은 곰이다.” 하였다.

번역

두암초당중건기

두암초당은 초계변씨가 대를 이어왔던 곳이다.

호암 인천 양선생이 모두 우리 김인후 선조의 고제자로 뛰어난 학덕을 세워 동방의 은덕 군자의 으뜸이 되었다.

일찍이 그의 어버이 묘가 있는 고창군 금반 언덕에 여막을 지었다. 능선 뒤로는 호암이 있었고 앞으로는 인천 시내가 있었는데, 모두 호남의 뛰어난 명승지었다.

여막이 철거되고 편액을 영모당이라 했는데 없어지고 그 곳이 호암의 무덤 자리가 되었다. 아 호암은 창창하기만 하고 인천은 끝없이 흘러가는구나!선생들의 풍도는 높고도 긴 저 호암과 인천의 냇물과 같구나! 어이 우리 후학이 우러러 쳐다보면서 흠모라도 하겠는가!

호암 후손 평암공이 이 땅에 추모하는 건물이 없어서는 안 된다고 보아 특별히 옛 고당에서 수십보 떨어진 두락암 아래에 집을 한 채 지었다. 바위 모양은 곡식을 재는 말 모양이고 벽은 천 길 낭떠러지였다. 절벽 가운데 빈 공간이 가히 몇 간의 시렁을 수용할 수 있었다. 멀리서 바라보면 새집과 같고 무릎을 굽히고 올라 위에서 정황을 보면 신선이 공중으로 오르는 것과 같았다. 실로 조물주의 묘한 이치가 있었는데 세월이 오래되어 허물어져 갔다.

신묘년에 공의 후손 월암공이 또 호암공 묘의 동쪽 가에 몇 간의 띠집을 건축했는데 역시 비나 바람이 들쳤다. 그래서 선생의 흔적이 민몰되었다. 월암가의 손자 종혁이 집안의 학통을 극력히 계승했는데 오직 서글퍼하는 마음뿐이었다.

이에 옛 집을 수리하고 지붕을 일신함으로 써 영구히 하여 이와 같아졌다. 이에따라 산천 초목이 깨어나고 선생의 정신이 깃들었다. 선생이 대인이고 첨추공(호암의 부친)이 이미 두암이라 해서 이 당도 또한 두암이다.

장차 이를 존중하고 또 위재 □옹 등 두 사람이 이를 칭하였다. □양서당과 서로 어찌 같음인고! 아! 평천의 별장(당나라 이덕유 별장)이 끝내 이씨 것이 되지 않았으니 이어 계승함의 어려움이 고금에 어려움과 같다고 하겠다. 이에 지금의 어려움은 10여년이 지났는데 근 사백년을 능히 그 땅을 지며왔으며 이어와 옛 집의 지붕을 한다는 것은 가히 어려운 일이라 하겠다. 그러나 능히 생의 도가 전해지지 않을까하고 선생의 학덕이 능히 계승되지 않을까 하는 어려움에서 진행되었다.

영구히 세업을 지키는 것은 지극히 아름다운 일이기에 다만 건물을 짓는데 그치겠는가? 지금의 이 도를 보면 박의 괘이다.

석과불식1)이라 했는데 선조의 덕을 섬김이 없음을 박괘에서 늘 염두해 두고 힘써 왔었구나! 종혁군은 나에게 세상의 의가 있는 기록을 하도록 했으니 거듭 사양하지 못하겠다. 전몽(을)대연헌(해) 을해년(1935년) 청명일 후학 울주인 김노수 삼가 기록한다.

판독

斗巖草堂重建記

斗巖草堂草溪卞氏之世業也壺巖仁川兩先生俱以吾先子文正之高弟屹然爲吾東隱之宗嘗廬其親墓于牟城之金盤嶝嶝後背壺巖前帶仁川誠湖南之名勝也廬撤而堂扁曰永慕堂沒而墳乃壺翁之葬也壺山蒼蒼仁川泱泱先生之風 山高水長凡我後學

曷不瞻仰而欽慕哉壺翁後孫平庵公爲此地不可以无堂別建一堂于古堂之數十武斗絡巖之下巖肖斗形壁立千仞空其服

可容數架室望若□□巢攀躋上況如羽化登空亦可觀化工之妙矣世久而圮辛卯歲公之後孫月巖公又就壺翁墓之東邊築數棟茅室亦爲風雨所援先生遺觸將至泯沒月巖家孫鍾爀克承家學惟是之悼爰修舊堂代茨以□永久於是乎山川草木更增先生之精彩矣先生大人僉樞公旣□以斗巖而此堂亦□以斗巖者將擧其尊且其事與韋齋□翁兩世相稱此□陽書堂相符何□之有噫平泉之庄終不爲李氏所有嗣守之難古今所難今卞氏世過十餘年近四百有能保守遺址嗣

葺舊堂可爲難矣然有難於此者先生之道能傳之否先生之學能繼之否永守世業

亶在於斯美但堂構而止哉見今斯道剝矣碩果不食無如事修先德卞氏其念哉勉哉鍾爀君

以余有世義俾 記之鄭重不敢辭旃蒙大淵獻淸明日後學蔚州金魯洙謹記

1) 석과불식:<周易 剝卦 양효(陽爻)가 거의 다 없어지고 오직 상구(上九) 한 효만이 겨우 남아 있는 박괘(剝卦)의 상(象)이, 마치 과일나무 끝에 있는 한 개의 큰 과일을 사람들이 따가지 못하여 겨우 달려 있는 것과 같다는 말인데, 명맥만 간신히 보존한다는 뜻으로 쓰인다>

<두암초당 역사>

① 두암 선생이 부모의 여묘를 위해 최초 금반에 초당을 지음으로써 오늘의 두암초당이 있도록 함(뿌리는 호암에 있음)

② 평암 선생이 이를 계승함(오늘의 두락암 건물은 평암공에서 출발함)

③ 월암공이 띠집을 지음

④ 변종혁 대대적으로 수리함(두암초당이 있도록 한 결정적 기여자) 두암초당은 1935년에 오늘날과 같은 모습을 갖추었다고 볼 수 있다. 따라서 이 건물의 실지 역사는 2006년을 기준으로 볼 때 71년이 흘렀다. 현판의 역사도 대충 이와 비슷하리라 본다. 두암초당은 총 네 번에 변화를 겪으면서 오늘까지 이어지고 있다.